1. Contrariando a máxima que Henry David Thoreau aceitava com entusiasmo (“O melhor governo é o que governa menos”), não se pode, em absoluto, afirmar que o melhor governo urbano seja o que governa menos, tal como ocorre nos mais diversos setores sociais. Na verdade, a experiência multissecular demonstra, com clareza, a necessidade de estabelecimento de parâmetros legais, minimamente estáveis, para qualquer tipo de aproveitamento do solo urbano. Tais parâmetros, índices ou medidas significam que o Poder Público pode e deve, em nome do interesse coletivo, moldar a utilização do direito de propriedade sobre o lote (e até mesmo a formação do próprio lote) de modo a que valores socialmente relevantes sejam garantidos em cada unidade imobiliária e, pois, edilícia. A modelação determinada pela lei atinge o uso, a ocupação e a transformação do solo urbano, entendidos todos eles em sentido bastante amplo. O proprietário não é livre para determinar nem o que fazer (decorrência do plano) nem quando fazer (haja vista a sanções sucessivas do art. 182/§ 4º da Constituição Federal em perímetros delimitados pelo mesmo plano urbanístico) e nemcomo fazer (as regras técnicas). As faculdades do domínio no espaço urbano são plenas de limitações e condicionamentos.

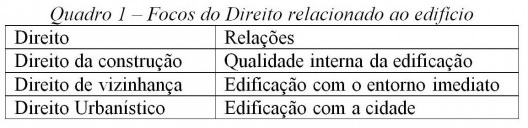

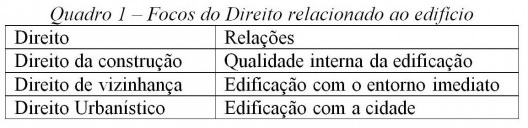

À luz do inequívoco poder do Estado sobre o espaço urbano, que é poder de conformar o território, pode-se dizer que o controle começa na própria garantia de solidez da construção – a preocupação para que, no limite, não caia - e acaba por atingir, no Direito Urbanístico, a inserção harmônica da edificação no contexto urbano que integra e com o qual se relaciona. Da solidez caminha-se para adequação urbanística e para a estética arquitetônica. De fato, a intervenção do Poder Público no espaço urbano é multiforme, não só porque a expressão “Poder Público” é genérica e imprecisa (plurívoca) como porque os modos de intervenção são múltiplos e diversos na determinação constante dahabitabilidade. Torna-se necessária uma precisão. Mapeando o tema dos “direitos da cidade” – integrantes de um mesmo sistema -, pode-se cogitar de, pelo menos, cinco diferentes modalidades de atuação do Poder Público no ambiente construído, buscando o atingimento de finalidades específicas, ainda que coligadas, no sentido unidirecional da “ciência, política, técnica, arte da habitabilidade humana” (possível conceituação do urbanismo, conforme Fernando Mola de Esteban).

2. Retomando (e criticando) a definição de Arquitetura como “l’art de construire, disposer et orner les edifices”, observou Charles Blanc em 1867, na sua Gramática das artes do desenho, que “em todo verdadeiro arquiteto coexistem dois homens: um artista e um construtor”. Um vai realizar o que o outro concebeu. Assim, abstraindo-se da estética, a primeira modalidade de controle público sobre a edificação consiste no chamado “direito da construção” ou, entre nós, direito de construir ou ainda regime legal da construção (não há designação uniforme). Veiculado em normas esparsas, de diferentes níveis, trata ele das exigências técnicas do processo edificatório incluindo a organização interna do futuro edifício. Com efeito, o Poder Público pretende garantir, além da solidez – valor milenarmente protegido -, valores importantes como a funcionalidade, o conforto e a salubridade, em benefício direto de moradores e usuários (2).

Notadamente os chamados “códigos de obras” municipais disciplinam com minúcias o processo de aprovação e execução de quaisquer edificações, considerando a especificidade do uso pretendido, seja público, coletivo ou privado. Uma famosa recomendação da Coroa à Câmara do Rio de Janeiro, datada de 8 de outubro de 1810, já dizia isso: devia-se estabelecer “uma regra certa e invariável, a fim de se evitar que cada um edifique a seu arbítrio, aonde e como bem lhe parecer”. Esta vedação continua plenamente válida, no sentido dos dois advérbios destacados (local e técnica). O proprietário, assim, não está livre para edificar da forma que quiser, no sentido mais elementar de edifício como abrigo, porque há regras técnicas da atividade edificatória insertas nos códigos de obras ou mesmo nos códigos sanitários, tanto estaduais quanto municipais. Daí questões como a dimensão mínima dos compartimentos, a altura do pé-direito, o desenho das escadas, etc.

Como diz o art. 3º da importante Lei espanhola 38/99, de Ordenação da Edificação, para garantir a segurança das pessoas, o bem-estar da sociedade e a proteção do ambiente, os edifícios devem ser projetados, construídos, mantidos e conservados de modo que satisfaçam requisitos de segurança, funcionalidade, acessibilidade, que incluem até mesmo a “facilitação de acesso aos serviços postais” (requisito incluído em 2001). Portanto, a questão é afeta à própria estrutura da edificação e aos seus elementos constitutivos, que têm disciplina legal: são as chamadas normas edilícias, cuja simplificação o próprio Estatuto da Cidade postula, juntamente com as normas urbanísticas (art. 2º/XV).

O imperativo da segurança nas edificações é muito antigo. Na Bíblia, o Deuteronômio já prescrevia que em casas novas houvesse um parapeito no terraço de cobertura, ou melhor, no eirado (“murum tecti per circuitum”, na Vulgata, 22,8), para que as pessoas de lá não caíssem. Em Roma, desde a Lei das XII Tábuas (c. 450 a.C.) no período pré-clássico, o Estado já intervinha na edilícia privada. Posteriormente, tal intervenção se acentuou sobretudo em razão do perigo de incêndio decorrente do uso constante da madeira nos pavimentos superiores dos edifícios (insulae) e da intensa aglomeração em alguns setores da cidade (3). A limitação de altura e a necessidade de espaçamento entre os edifícios, então estabelecidas, surgem dessa específica preocupação entremisturada, no segundo caso, de motivos religiosos (v. Tábua Oitava). A altura sofreu variações: Augusto fixou-a em 70 pés romanos, isto é, 21 m, o que possibilitava edificação de 6 a 7 pisos; bem depois, a constituição imperial de Zenão estabelecia que o espaço intercalar entre os edifícios privados – chamado ambitus – era de 12 pés, ou seja, cerca de 3,50 m (no entanto, dada a falta de habitações, as paredes-meias – paries communis – eram frequentes). Tais grandezas não serão muito diferentes das que, por um plexo de motivos, vigoram hoje.

3. A segunda modalidade de intervenção materializa-se no chamado “direito de vizinhança”, que integra o corpo maior - e clássico - dos direitos reais (arts. 1277 a 1313 do Código Civil). Se o direito da construção, nos códigos técnicos, preocupa-se com aspectos internos da construção, os direitos de vizinhança – plurais, contemplados assistematicamente no Código Civil – tratam de prevenir litígios ocorridos em razão da relação da vizinhança e do uso anormal da propriedade (repercussão in alieno). O foco se amplia: não é mais a ordenação estrutural interna mas a relação com alguns outros; do interior passa-se ao exterior, de dentro para fora; externalizam-se as preocupações ainda que num círculo circunscrito. Isto gera obrigações legais (propter rem) de tolerar e de consentir, além de não fazer: a passagem necessária, por força da topografia, das águas pluviais do prédio superior ao inferior, não despejar tais águas diretamente sobre o prédio vizinho por intermédio dos beirais, não abrir janelas que devassem o lote contíguo, etc. Como se sabe, Vitrúvio já cogitava de tais direitos ao afirmar que era tarefa dos arquitetos agir para evitar as possíveis controvérsias entre os proprietários lindeiros.

Na verdade, o Código Civil procura evitar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde no que tange ao projeto edilício e ao uso das propriedades imobiliárias (art. 1277). Portando, consagra direitos que disciplinam os efeitos externos das faculdades dominiais, impondo limitações ao aproveitamento do lote para pré-compor os conflitos de vizinhança, que são bastante frequentes porquanto derivados da concreta proximidade (4). Em Economia, o tema é estudado como externalidade negativa, buscando, então, a lei impedir transferência de custos a terceiros, ou seja, os vizinhos, proprietários ou não. Lembre-se que o termo “vizinho” deriva do latimvicus = bairro, rua, agrupamento de casas; daí o “visitar-se a miúdo como os vizinhos soem” (Moraes Silva, 1813).

Ainda que as assistemáticas normas do direito de vizinhança tenham envelhecido porque tinham como modelo a cidade horizontal, os valores sociais que elas protegem continuam plenamente válidos e pertinentes na cidade atual, verticalizada, barulhenta – que Boileau já notara (5) -, e demandante de infraestrutura. Não por acaso, no Código Civil de 2002 a novidade mais notável neste tema foi a introdução de seção própria referente à passagem de cabos e tubulações, seção que inexistia no Código de 1916. Com efeito, no começo do século XX, não se colocava a necessidade de o proprietário tolerar a passagem, pelo lote, de “cabos, tubulações e outros condutos substerrâneos de serviços de utilidade pública” (art. 1286). Hoje, trata-se de imperativo diante do modelo da “cidade das redes”.

É importante observar ainda que o texto do art. 1278 do Código Civil contém norma invadora que beneficia de modo extraordinário o Poder Público: o direito subjetivo do vizinho de fazer cessar as interferências prejudiciais não prevalece quando elas forem justificadas pelo interesse público. Estas apenas darão origem à indenização. Por exemplo, um aeroporto – típica “obra pública de interesse geral” - causa enorme prejuízo às propriedades vizinhas em razão do barulho porém ninguém poderia pretender fechar o aeroporto, apenas receber “indenização cabal” uma vez comprovado o dano. A lei impõe aos circundantes um dever excepcional de tolerância, presente o interesse público: no limite, caberia indenização pela perda significativa das faculdades dominiais, como o uso do bem.

4. A terceira forma de intervenção consiste no Direito Urbanístico. O Direito Urbanístico significa a afirmação do interesse público primário sobre o interesse privado tanto na constituição do lote - a unidade edificável -, quanto no aproveitamento posterior dele (ocupação e uso). Isto não se dá casuisticamente mas a partir de recortes espaciais (notadamente as zonas mas também as unidade de execução como, v.g., o perímetro das operações urbanas) feitos pelo plano urbanístico - que vai, por sua vez, rebater nas parcelas. Bem ao contrário dos anteriormente elencados, é um ramo bastante recente do Direito Público, constituído somente depois da 1ª Guerra Mundial em razão de diferentes fatores: a industrialização (o ponto de partida da problemática urbana, segundo H. Lefébvre), o consequente crescimento populacional das cidades, a necessidade de reconstrução delas após a guerra, etc. Na França, por exemplo, ele surge em 1919 com a Lei Cornudet que exigia das comunas com mais de 10 mil habitantes planos “d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes”.

O Direito Urbanístico preocupa-se com as relações da edificação (e uso dela) com a cidade, ou seja, interessa-lhe a conformação da propriedade com o regime do solo estabelecido pelo plano. É o princípio da afetação ou vinculação do espaço que originou a definição mais iluminadora desse ramo jurídico, aquela apresentada por Henri Jacquot: “O direito do urbanismo pode ser definido como o conjunto de regras e instituições que visam promover a vinculação do espaço aos objetivos de ordenação urbana das coletividades públicas” (6). Um exemplo claro é o sistema viário com o qual o lote se relaciona diretamente (já que não podem existir lotes encravados): no aproveitamento do lote, assim, no seu adensamento edilício, a questão viária – de interesse geral - deverá sempre ser considerada, podendo limitar o próprio aproveitamento.

Em resumo, retomando o que foi dito antes, chega-se ao seguinte quadro:

Basicamente, o direito público do urbanismo faz o direito de propriedade imobiliária urbana ficar submetido ao princípio-matriz da função social da propriedade (art. 5°/XXIII da CF), buscando uma inserção harmônica do edifício no espaço urbano e na paisagem (7). Uma ocupação do solo destoante das características homogêneas de certa zona não deve ser admitida já que o zoneamento, como técnica de controle das iniciativas imobiliárias, é criado exatamente para mantê-las. No limite, um edifício que impeça a visibilidade de local protegido não cumpre tal princípio em razão do obstáculo que cria para fruição daquele bem por todos os cidadãos - e deverá, então, ser demolido (8). As massas edilícias não podem, pois, ocupar qualquer porção da cidade, definida sem critério, porquanto as consequências afetam todo o sistema urbano. O documento central de estruturação, entre nós, é o Plano Urbanístico Diretor (PUD), que é um plano geral de ordenação dos espaços habitáveis. Na verdade, pode-se dizer que o Direito Urbanístico é a face jurídica do urbanismo como técnica de ordenação - do que deriva a centralidade dos planos territoriais no processo de conformação do espaço à lei. A Constituição Federal prevê outros planos, além do local, como, por exemplo, os planos nacionais e regionais de ordenação do território (art. 21/IX).

No Brasil, a expressão “plano diretor” (= plano de diretrizes territoriais) surge em 1930 com o Plano Agache de extensão, remodelação e embelezamento da cidade do Rio de Janeiro. Porém ele só vai ganhar nível constitucional em 1988, no capítulo inédito referente à política urbana, dentro da ordem econômica. A Constituição Federal de 1988 exige o plano para todos os Municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes (art. 182/§ 1º), o que dá a dimensão da sua importância em termos de organização e estruturação espacial (“aménagement”). Para tal objetivo, o Plano Urbanístico Diretor incorporará instrumentos jurídicos previstos no Estatuto da Cidade, de 2001, que consagra o direito a “cidades sustentáveis” (no nível do direito da construção, exigem-se “edificações sustentáveis”, v. art. 3º/1/”c” da lei espanhola de Ordenação da Edificação (9)). Porém não se pode confundir: o documento básico do Direito Urbanístico como direito empírico é o plano regulador geral (como chamado na Itália) ou plano de ordenação territorial ou, como se denomina na França (depois de 2001), “plan local d’urbanisme” (PLU), que substituiu o anterior “plan d’occupation des sols” (POS).

5. A distinção entre o direito de vizinhança e o Direito Urbanístico poderá ser feita à luz da surrada dicotomia entre direito público e privado, muitas vezes questionada - e mesmo banida de alguns manuais. O direito de vizinhança é, até certo ponto, direito privado porque, por força da autonomia privada, o Estado pretende não interferir nas relações dos vizinhos. Eles que decidam e, eventualmente, se oponham às obras que lhes sejam prejudiciais no prazo legal. Mas, na forma do art. 1286 do Código Civil, pode-se dizer que a necessária passagem de cabos e dutos pelo lote, derivada do interesse público na infraestrutura, constitui matéria de nítido direito privado ? Nesse sentido, o direito de vizinhança seria um “direito privado do urbanismo” de vez que é evidente que ele também faz determinações importantes sobre a forma de ocupação do solo (direito de luz e vista – dito fenestral ou januelar -; obrigação de tapagem, de receber as águas que naturalmente corram, etc). Tratando do direito fenestral, observa Pontes de Miranda que seu fundamento é também o direito público e não só o particular: “o de haver luz e ar entre as casas; não haver espaços estreitos, úmidos, entre os prédios” (10).

De fato, apesar da verticalização das edificações, como não reconhecer, por exemplo, que o art. 1301 do Código Civil, definindo as condições das janelas (permitindo a vista) e das aberturas para luz (frestas, seteiras, óculos), molda a ocupação do solo urbano considerando diretamente os vizinhos circundantes ao lote (11)? Em outras palavras, tal como o Direito Urbanístico, o direito de vizinhança igualmente determina como deve ser aproveitado o lote, porém considerando o entorno restrito, circunscrito, dos lotes lindeiros ou próximos, cujos titulares não podem ser prejudicados por interferências negativas derivadas “uso nocivo da propriedade” - no Código revogado, “mau uso” dela (art. 554). Esse “entorno restrito” equipara-se com o “notre quartier” da sátira de Boileau.

Assim, entre um e outro, caberia falar de um direito público do urbanismo (Direito Urbanístico: o lote em face da cidade toda; o lote pensado extramuros) e um direito privado do urbanismo (direito de vizinhança: o lote em face dos próximos e dos lindeiros) porquanto o círculo de impacto, externo nos dois casos, amplia-se e se expande (12). Mas o Direito Urbanístico tem, hoje, autonomia científica no quadro do Direito Público, concernente às imposições do Estado para o aproveitamento do solo urbano, o que não ocorre com o outro, submetido quase sempre aos princípios gerais do Direito Civil a exigir atuação do particular de qualquer forma impactado no exercício de seu direito dehabitar.

Dentro desse contexto mutifário, cumpre acrescentar que os controles públicos sobre o projeto irão verificar a compatibilidade dele com asnormas urbanísticas e com as normas edilícias, ou seja, com o Direito Urbanístico e o direito da construção. O Poder Público, em princípio, não controla a aplicação das normas de vizinhança porque elas não afetam interesses outros além daqueles próprios dos particulares envolvidos. Assim, se um vizinho pretender instalar um forno encostado na parede divisória estará sendo violado o art. 1308 do Código Civil. Porém, o prejudicado é que deverá tomar as providências judiciais cabíveis para remoção, até porque a instalação deste equipamento não depende de licença municipal.

Mas é claro que haverá superposições ou “rebatimentos”: o afastamento da edificação em face das divisas do lote é determinado (i) pelo direito de vizinhança para garantir a privacidade; (ii) pelo códigos técnicos (de obras e sanitários) para permitir a insolação, ventilação e iluminação dos compartimentos (13); (iii) pelo Direito Urbanístico, via normas locais de recuos, para equilibrar os “cheios” e “vazios” (“pleins et vides”) (14) tanto do lote quanto, por outros meios, da cidade. Os recuos mínimos, como índices urbanísticos, contribuem para definição do “modelo de assentamento urbano” (José Afonso da Silva) previsto pelo plano para cada zona, em face das especificidades delas. A ideologia urbanística do funcionalismo, de base médica, contribuiu para ampliação de tais determinações de afastamento, com áreas non aedificandi e entremear de vazios e espaços intercalares por todo o tecido urbano.

Outro exemplo significativo de interpenetração dos comandos normativos de ordem urbanística pode ser encontrado na Constituição espanhola, de 1978. Tratando da política social, o art. 47 ao mesmo tempo em que garante o direito a uma vivenda digna e adequada, estabelece, no comando logo seguinte, que o Poder Público regulará a utilização do solo de acordo com o interesse geral para impedir a especulação (art. 47). O nível tópico da habitação (correspondente ao art. 6º da nossa Constituição) e o nível geral da cidade estão aí contemplados, numa relação de plena complementariedade. Numa perspectiva ampla, o direito social à moradia e o direito à ordenação territorial urbana irmanam-se, mostrando-se integrantes de uma mesma vertente de políticas estatais. No entanto, são distantes em termos de instrumentos operacionais e mesmo em termos de titulares porque o primeiro é um direito de caráter nitidamente prestacional – daí a determinação comum para que todos os entes políticos promovam programas de construção de moradias (art. 23/IX) – enquanto o segundo é sobretudo limitador, condicionador, regulador dos aproveitamentos do solo urbano. De fato, nada mais diverso que a habitação, constituindo uma esfera de privacidade e intimidade do cidadão, esfera vedada a qualquer outro, e o espaço público da cidade.

6. A quarta modalidade de atuação do Poder Público consiste no Projeto Urbano. Aproxima-se aquilo que os italianos chamam simplesmente de Urbanística, “técnica operatória” no meio urbano, que se inicia no século XIX (quando as cidades começam a crescer desmesuradamente). “Limitadas na dimensão mas intensas na visibilidade” (Nuno Portas) (15), são os empreendimentos urbanos de requalificação, reabilitação, revitalização (a ideologia do “re”, que tudo resolve), desenvolvidos pontualmente pelo Estado - que entrelaçam medidas legislativas com medidas executivas visando alterações significativas de certas áreas intraurbanas, em certo prazo. Tome-se, comos exemplos, a controvertida reabilitação da área da “cracolândia” (Nova Luz), em São Paulo, ou o megaprojeto de revitalização da área do porto do Rio de Janeiro. Nestes casos, o Poder Público desenvolve e executa projetos específicos para porções determinadas do território, o que não se confunde com as hipóteses anteriores. O foco é distinto porquanto não se cuida nem das implicações do empreendimento em relação aos circundantes ou à cidade e nem das regras gerais de ordenação. Ao contrário, com caráter marcadamente operativo (e não regulamentar), os projetos urbanos de grande porte acabam por contemplar regras muito específicas, edilícias e urbanísticas, só válidas no âmbito do próprio projeto. Portanto, pode-se dizer que se apoiam em disciplina exorbitante do urbanismo geral materializadas no plano local de urbanismo (nome do plano urbanístico diretor, na França, a partir do ano 2000).

Dentre outros, é o caso do projeto de requalificação da zona portuária do Rio - denominado Porto Maravilha -, cuja lei instituidora, de 2009 (Lei Complementar municipal nº 101), chega a permitir coeficiente de aproveitamento máximo igual a 12 (quando o básico é 1), o que vai ampliar as receitas municipais ao custo de intensa verticalização (gabarito = 50 pavimentos). Em 2011, os certificados de potencial adicional de construção (CEPACs) foram vendidos todos, em lote único leiloado, para um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal ao custo de R$ 3,5 bilhões. É o caso também, em São Paulo, do plano estratégico da Nova Luz que “reinventa” apenas 45 quadras do centro velho – onde se instalou a “cracolândia” -, com propriedades atomizadas dos lotes, no solo natural, e das unidades autônomas, no solo artificial. Veja-se que o primeiro caso envolve operação urbana consorciada e o segundo concessão urbanística – o que demonstra serem ambos exemplos de urbanificação concertada, isto é, operada em combinação com investidores e empresas privadas (o que, no último caso, ainda depende de decisão do Poder Judiciário).

De fato, uma hipótese legal típica de projeto urbano, no sentido apontado (a utilização dos termos aparentados “plano” e “projeto” não se mostra nada rigorosa), é exatamente a operação urbana consorciada prevista pelo Estatuto da Cidade. Tal instrumento operacional exige, previamente, um documento técnico, próprio e particularizado, especial para o perímetro considerado (arts. 32-34), que se descola do ordenamento geral. Este plano deve buscar alcançar “transformações urbanísticas estruturais” na área considerada - de modo semelhante, a Lei paulistana nº 14.917/09 afirma que a concessão urbanística realiza “intervenção urbana estrutural” (16). Se é certo que ao Poder Público cumpre fazer as grandes intervenções, notadamente em áreas degradadas, não é menos certo que, no Estado de Direito, elas devem obedecer a lei porquanto o Estado não é mais legibus solutus.

As intervenções promovidas pelos Projetos Urbanos podem ser específicas e profundas em termos espaciais, o que não afastará jamais a obediências às regras gerais de convivência urbana, “affair de tous” (e não apenas “affaire d’État”, como distingue Jacqueline Morand-Deviller). De outra parte, cabe observar elas nem sempre são objeto de documento técnico previamente determinado e/ou discutido com os cidadãos. O caso clássico são os trabalhos de Haussmann em Paris entre 1853 e 1870: não houve sequer um plano formal de intervenção, só um mapa no qual o Imperador assinalou com cores diferentes o traçado das novas vias e um decreto de 1852 facilitando as desapropriações necessárias aos “Grands Travaux de Voirie”.

7. A última forma de atuação consiste no Direito da Arquitetura que é, por assim dizer, campo instrumental ou adjetivo. O Poder Público habilita certos profissionais para projetar os espaços urbanos: estes profissionais são os arquitetos-urbanistas. O Estado não autoriza, pois, qualquer profissional, de qualquer área, para desenvolver projetos edilícios e urbanísticos, como ocorria até o começo do século passado. Há a consagração de certa modalidade profissional para fazê-lo, com formação superior e com estatuto autônomo recente no Brasil. Assim, o estatuto dos arquitetos, seus direitos e responsabilidades no licenciamento e na execução de obras, seu papel no processo edificatório são temas e problemas relevantes seja do ponto de vista do profissional seja, de outro lado, do ponto de vista do interesse coletivo.

A análise das diversas leis esparsas, não sistematizadas, consagradoras desses direitos e deveres profissionais constitui a matéria do Direito da Arquitetura, parte do Direito Urbanístico que se destacou em função da necessidade da disciplina de atuação do principal agente da edificação e da urbanização (mas é certo que se pode também vislumbrar outra fonte, menos clara, dele que seria o direito da construção). Notadamente, a lei do CAU, de 2010, é a fonte principal daqueles deveres que integrarão um Código de Ética e Disciplina (v. arts. 17 e 18 da lei, este listando uma série de infrações que caracterizam violação explícita da deontologia da profissão). A liberdade de criação arquitetural, expressão da liberdade fundamental de criação cultural (17), assim, jamais será plena em face de outros valores a considerar. Apenas em casos muito peculiares – como o do Palácio Capanema – isto ocorre, por circunstâncias históricas e políticas específicas. O arquiteto deverá conhecer e identificar o seu campo de atuação profissional, que é legitimamente limitado não apenas por normas jurídicas e éticas mas também por outras restrições como prazo, custo, o tipo de solo, clima, etc. As restrições são muitas e inerentes a qualquer projeto. Assim, o melhor projeto deve ser sempre considerado à luz de tais restrições, ou seja, o projeto arquitetônico deverá partir de tais pressupostos conhecidos e avançar depois para os mistérios da criação intelectual “controlada”.

Neste campo, a corporação profissional – qualquer delas – coloca questões muito relevantes para os filiados porque define certo “estado da arte” da profissão, que não pode ser desconhecido ou, pior, desobedecido. Entes públicos emanados do Estado, elas editam resoluções que são atos normativos secundários vinculando o comportamento profissional dos filiados. Porém apresentam-se limites ou barreiras a circunscrever a autonomia da corporação: assim, por exemplo, considerando que os arquitetos têm sido responsabilizados pela degradação da vida urbana, poderia o CAU/BR entender que os ditos “loteamentos fechados” são ilegais e, portanto, mereceriam ser punidos os arquitetos neles envolvidos, seja no projeto urbanístico seja no arquitetônico ? Ou então, do ponto de vista estético, poderia a corporação dos arquitetos sancionar o profissional que, hoje, desenvolvesse um edifício em estilo neoclássico, ao gosto do contratante ? A resposta, nos dois casos, é negativa, mas aponta para a delimitação da regulamentação corporativa, que é secundária em face da lei, norma geral à qual todos se subordinam, inclusive as corporações profissionais.

8. Veja-se, portanto, que a atividade do arquiteto é cercada de controles múltiplos efetivados pelo Poder Público. Há vários “direitos da cidade”, que se entrelaçam num tecido único. Como escreve Roger Saint-Alary, cabe considerar que tal pluralidade de determinações cria um “obstáculo à visão global de uma matéria indiferente à natureza das regras que ela comporta (Droit de la construction). Dito de outra forma, com eventual exclusão dos Projetos Urbanos – que são excepcionais -, o agente edificador privado deve obedecer todos esses grandes conjuntos normativos, a saber: direito da construção, direito de vizinhança, Direito Urbanístico, Direito da Arquitetura. Tal qual o célebre Monsieur Jourdain, de Molière, que fazia prosa sem o saber; é possível que o arquiteto atue durante muitos anos no mercado e não tenha conhecimento profundo de todos esses setores do Direito, que são complexos e multifários. Porém, para agir com a competência profissional esperada pelo contratante, cumpre-lhe ter plena ciência de como tais determinações irão incidir decisivamente na sua criação arquitetural, colocando pontos de tensão a induzir soluções criativas em cada caso. Do contrário, seu projeto não será licenciado pelo Poder Público local, ou se licenciado for, poderá ser causa de conflitos permanentes que poderiam ser prevenidos, o que de há muito se sabe.

De outra parte, o Poder Público – que cria as normas, que faz a lei – também é escravo delas. Assim, apesar da existência de regras específicas que lhe beneficiam, as obras públicas estarão sujeitas a todas aquelas normas, que se interpenetram. Podem fazer alguns o seguinte raciocínio: se é o interesse público que determina as formas de ocupação do espaço urbano, o mesmo interesse também poderia determinar a exclusão delas em se cuidando de obras públicas. Não é o caso. Embora haja regras exorbitantes (os vizinhos, como vimos, não podem fechar um aeroporto ou um hospital que cause incômodo), o certo é que a atividade edificatória, pública, privada ou de interesse coletivo, deve obedecer às normas gerais que regem a ocupação do solo urbano e cujos cuidados vão desde os compartimentos internos até à cidade, da preocupação com os vizinhos até à formação acadêmica do profissional projetista.

Enfim, a atividade edificatória encontra-se envolta em densa carga normativa que os arquitetos precisam conhecer para, em vista do interesse geral, respeitar e aplicar. É de todo necessário e conveniente que saibam se conduzir por esse “matagal legislativo” (António Cordeiro) que se modifica com muita rapidez - quase na rapidez das mutações da própria urbe. A distinção entre o “complexo” e o “emaranhado” aplica-se perfeitamente ao caso porque, apesar da relação de complementariedade abstrata existente, no nível da realidade concreta as normas se embaralham num cipoal legislativo (a) de diferentes naturezas (de Direito Público e Privado); (c) de diferentes níveis de poder (municipais, as principais; estaduais e federais) (c) de tempos diversos, já que se modificam intensamente, acompanhando a dinâmica da cidade (18). Dentre outros, o Código de Edificações da Cidade Autônoma de Buenos Aires – atualizado constantemente desde 1943 - fixa aquela ideia ao estabelecer que “o projetista é o agente que, por encargo do proprietário (‘comitente’) e com sujeição ao Código de Planejamento Urbano, Lei de Impacto Ambiental, Código de Edificação e demais normas obrigatórias, confecciona o ‘Proyecto de Obra’” (item 1.6.1.3).

9. A Arquitetura, como Arte, tem seus princípios e leis próprias, “harto esotéricas como tan bien lo sabe todo verdadero arquitecto” (Walter Pater). Mas o projeto arquitetônico é uma síntese de múltiplas determinações e dentre elas estão amplos conjuntos de normas jurídicas integrantes dos distintos setores do sistema normativo do Direito, como procuramos apontar. Para além da pura estética, de diferentes meios e modos, todos eles caminham em direção da habitabilidade (“livability”), da sustentabilidade, e, mais amplamente, da melhoria da qualidade de vida urbana. Como bem observou um aluno, o respeito à lei não garante Arquitetura para a edificação. De fato. Porém, a desobediência àqueles conjuntos normativos não permite a própria edificação, qualquer que seja ela, determinando a competência técnica do profissional. O arquiteto é responsável por fazer com que o projeto edilício respeite as normas de convivência coletiva. Em nome, pois, dos valores coletivos afetos à sociabilidade citadina, a legislação é condição necessária - mas não suficiente – da produção da obra arquitetônica.

Afinal, cabe reiterar aqui o curioso raciocínio do crítico Charles Blanc, ainda no século XIX, a propósito da produção da obra arquitetônica: “todo edifício intercepta o ar que respiramos, a luz que nos aquece, a claridade que nos ilumina; tal construção ocupa uma parcela da superfície da terra onde transcorre a nossa existência; é justo, portanto, que nos compense ao menos por sua beleza dos benefícios de que nos priva”. O raciocínio pode ser expandido hoje: que nos compense também por sua contextualização, adequação, proporção, estruturação, dos benefícios de que nos priva ao adensar o espaço urbano. A medida desta “compensação” é que será equacionada pelos “direitos da cidade”.

notas

1

Esta frase clássica é encontrada em diversos autores; Shakespeare e Rousseau, dentre outros, a reproduzem.

2

A preocupação jurídica com a organização da “casa mundana” pode ser constatada no clássico tratado de Lobão (1817) referido na bibliografia analítica.

3

Contemporâneo de Vitrúvio, o mais clássico dos poetas latinos, Horácio, refere esta “externalidade” num verso de suas Epístolas (I, 18, 79): “Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet” (“tua casa está em perigo quando a parede do vizinho pega fogo”). No mesmo sentido, Boileau, na Sátira VI, diz que o fogo na casa vizinha faz “de notre quartier une seconde Troie”. Lembra Lobão que o interstício, em Roma, servia ainda “para evitar demandas sobre os estilicídios” (Casas, p. 48).

4

Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 2008, faz uma interessante aproximação do direito de vizinhança com a “proxêmia” do antropólogo americano Edward T. Hall. Assim, “o recuo de metro e meio, anunciado na lei civil para abertura de janelas, terraços, varandas e eirados, não tem o escopo de impedir a visão do imóvel vizinho, mas sim de garantir o espaço pessoal minimamente necessário a evitar a sensação de invasão de privacidade” (Ap. 1.178.662-0/7, rel. Des. Arantes Theodoro).

5

Refiro-me, novamente, à célebre Sátira VI, escrita em 1661, que depois foi intitulada de “Les embarras de Paris” (“Os estorvos de Paris”): descreve-se bem a cidade a partir dos barulhos produzidos pelos animais, pelos trabalhos urbanos, pelas armas, etc.

6

Nas edições mais recentes de seu manual, o autor substituiu a definição apresentada por esta outra, mais genérica: “O direito do urbanismo pode ser definido como o conjunto de regras e instituições relativas à ordenação e desenvolvimento urbanos. Ele tem a vocação de equacionar (“encadrer”) a evolução física da urbanização” (Droit de l’urbanisme, 6ª ed., 2008).

7

A propósito do tema da inserção harmônica no meio exterior, pode-se lembrar dos versos famosos de Lord Byron em Childe Harold (1818): “I live not in myself, but I become portion of that around me” (“Sou uma parte de tudo o que me rodeia”).

8

Assim, em São Paulo, foi desapropriado em 2012 um edifício-garagem na rua 25 de março, com 31 andares, que será demolido por ser um “obstáculo visual” colocado entre a várzea do rio Tamanduateí e a colina histórica onde a cidade teria sido fundada (v. OESP 5.9.2012, p. C-3).

9

Entre os conceitos de desenvolvimento sustentável, cidades sustentáveis e edificações sustentáveis apresenta-se notória continuidade e extensão. Sobre as últimas, cabe lembrar, no Brasil, do disposto no art. 36 da Lei Geral de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/07).

10

Tratado de Direito Privado, vol. XIII, p. 468.

11

Para salvaguardar a privacidade, tal artigo proíbe a abertura de janelas a menos de metro e meio do “terreno” vizinho (no caso de janelas perpendiculares ou oblíquas, sem visão direta, 0,75 m). É certo que a norma pressupunha, na origem, edificações de um só pavimento.

12

Apesar dos termos idênticos, a “vizinhança” dos direitos de vizinhança não se confunde com aquela do Estudo de Impacto de Vizinhança, instrumento contemplado pelo Estatuto da Cidade (arts. 36-38). Aquela é direta e imediata (apesar de que, como diz Pontes de Miranda, “o vizinho não-contíguo também é vizinho”); esta considera a região urbana e seus equipamentos, paisagem, densidade populacional, etc. O olhar é outro, as implicações são outras.

13

No denso romance de Zola intitulado Roupa Suja (Pat-Bouille, 1882), inserido num ciclo que mostra bem as transformações de Paris no Segundo Império, a doença de uma personagem é atribuída ao fato dela ter vivido “num buraco sem ar da velha Paris” (“um trou sans air du vieux Paris”). Haussmann tinha por missão “aérer, unifier et embellir la ville”. Um antecessor dele, Barthelot de Rambuteau, Prefeito do Sena entre 1833 e 1848, tinha por divisa “de l’au, de l’air, de l’ombre”.

14

Esta distinção é fundamental em toda a Teoria da Arquitetura. Pierre Lavedan, por exemplo, observa na arte gótica, além da verticalidade, a “preponderância dos vazios sobre os cheios” (Histoire de l’art, vol. II). Mas tais vazios não significam a criação de pisos artificiais. .

15

Sobre o tema, deve-se consultar o importante texto de Nuno Portas, “Da estratégia ao projecto”, publicado em 1998 e reproduzido depois no livro Nuno Portas – Prémio Sir Patrick Abercrombie, publicado em 2005 pela Ordem dos Arquitectos de Portugal. O conhecido urbanista luso analisa as mutações por que passou o conceito desde os anos 60.

16

Caberia perguntar: se o propósito de tais instrumentos é estrutural em relação à porção do espaço urbano considerada, o que justificaria sua existência autônoma, em documento apartado do plano diretor geral ? A engenharia financeira que sustenta tais intervenções talvez dê a resposta.

17

Se na nossa Constituição esta liberdade deve ser extraída dos direitos culturais previstos no art. 215, em Portugal ela está expressamente consagrada no art. 42 da Constituição da República, que diz: “É livre a criação intelectual, artística e científica”. Como ensina a doutrina portuguesa, os limites dessa liberdade serão aqueles “resultantes da sua colisão com outros direitos fundamentais ou bens constitucionalmente protegidos” (Gomes Canotilho e Vital Moreira). Assim, por exemplo, a liberdade individual de criação arquitetural não poderá se opor ao direito coletivo à ordenação urbana ou, na expressão de Henri Lefebvre, “direito à cidade”.

18

Tal fato contribui, decisivamente, para fazer com que o Poder Judiciário, perdido no meio de normas muitas vezes discrepantes e mesmo contraditórias, acabe adotando a tese do fato consumado e homologando situações de enorme ilegalidade e intensa desarmonia. Em matéria demolitória isto é particularmente frequente. Cabe lembrar, a propósito, o famoso verso de Baudelaire que Walter Benjamin usou como epígrafe de um pequeno e bem conhecido texto, intitulado “Paris, capital do século XIX”: “Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville change plus vite, hélas!, que le coeur d’un mortel)” (Tableaux Parisiens). Evidente que hoje, no século XXI, a cidade muda porque os padrões legais mudam e determinam a transformação da forma urbana.

referências bibliográficas

BLANC, Charles. Gramática de las artes del dibujo. Tradução de Manuel Augusto Dominguez. Buenos Aires: Lerú, 1947 (A edição original é de 1867).

JACQUOT. Henri. Droit de l’urbanisme. 2ª ed. Paris: Dalloz, 1989 (A 6ª ed., com François Priet, é de 2008).

LAVEDAN, Pierre. Histoire de d’art, vol. II - Moyen age et temps modernes. Paris: PUF, 1950

PORTAS, Nuno. Nuno Portas – Prémio Sir Patrick Abercombrie – Prize UIA 2005. Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2005 (Em livro de celebração pelo recebimento do prêmio da União Internacional dos Arquitetos - UIA, é uma recolha de textos do autor).

SAINT-ALARY, Roger; HOUIN, Corinne Saint-Alary. Droit de la construction. 9ª ed. Paris: Dalloz, 2008 (mementos)

sobre o autorJosé Roberto Fernandes Castilho é doutor em Direito pela USP, o autor é Professor do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente da FCT/Unesp, em Presidente Prudente, e Procurador do Estado de São Paulo.